【帅的被人砍分享】《R.E.P.O.》,画质粗糙内容猎奇的“多人运动”游戏,是怎么狂卖180万套,96%好评率的?

【“帅得被人砍”为你分享游戏】

《R.E.P.O.》云电脑传送门:#点我点我你知道嘛,就在最近,一款新发售的多人合作游戏火了,一直在Steam畅销榜名列前茅。它要求你和队友通力合作,对抗随时会出现的神奇怪物,收集各种值钱玩意并成功撤离。

游戏名还用介绍吗?自然就是大名鼎鼎的...《R.E.P.O》了。

这款诞生没多久的小体量游戏,在Steam已经有了33000多条评测,好评率高达96%。根据VG Insight的数据,《R.E.P.O》的销量已经超过180万套(数据网站单一数据,仅供参考),SteamDB则显示其同时在线人数超过了23万。

但更恐怖的数据,还有直播热度。这游戏在Twitch上的观众数有13.6万人。如果你不知道这是什么概念,对比一下,目前《英雄联盟》有7.7万名观众,《无畏契约》4.6万,超过了拳头这两王牌游戏的总和。

作为一款主打多人合作的游戏,《R.E.P.O.》目前简陋到连匹配系统都没有,要么只能单机模式,要么只能一个个拉好友,多人游玩的门槛甚至超过姐妹成行。而且这游戏目前不支持中文,玩家只能生啃英语,或是找本地化补丁。

Debuff拉满的情况下,再加上这游戏画面粗糙到有望在PS1上运行。以上数据的含金量,恐怕比你想象中还要高。

所以《R.E.P.O.》到底是个什么游戏?其实简单说,就是个“类致命公司”。游戏设定在人类灭绝的后启示录时代(这个根本不重要),你和你的队友跑到鬼屋捡垃圾换钱。每局游戏,黑心老板会给你设定金额指标,未达标就把你丢进垃圾场。不管啥时代你都得当牛马,倒是有点像地狱笑话。

听起来平平无奇对吧?一脉相承的类《致命公司》玩法,画面甚至更烂。但在一众跟风作里面,《R.E.P.O.》确实有让它脱颖而出的特色。其一在于,这游戏既不是靠媒体,也不是靠YouTube,而几乎完全是靠短视频带火的。

倒不是说《R.E.P.O.》在油管和B站这些长视频网站里没有存在感,但相比起TikTok,完全不是一个量级。在TikTok相关话题,《R.E.P.O.》的视频投稿数以几十万计,不乏点赞破百万的单条视频。而在油管上相对热门的《R.E.P.O.》视频,大都是最近十天内上传的,谁带火谁不言而喻。

一个很重要的原因在于,这游戏的开发者,很鸡贼地把近期西方盛行的脑腐文化(Brainrot)移植到了《R.E.P.O.》里。

什么是脑腐?你可以理解为一种欧美式的降智+抽象,因为长期刷社交媒体、短视频和烂梗,吸收了太多碎片化和无意义的知识,造成的思考能力和智力衰退。去年底,牛津大学把这词评为了2024年度词汇,可见脑腐文化在欧美年轻人中的影响。

要说国内没有脑腐文化,我觉得也不是,之前爆火的柠檬头就是一种脑腐现象,只不过大家会把它当作狗屎烂梗极力抵制。而在欧美,像是我们介绍过的《神奇数字马戏团》,以及新版的《海绵宝宝》,都是典型的脑腐亚文化作品,主打一手似人非人的夸张猎奇,和反常规反逻辑的剧情脑洞。

《R.E.P.O.》的美术设计,就从脑腐文化里吸收了不少东西。这游戏logo就让我很难评,一个笑哭的emoji表情包,加上半写实半抽象的五官,乍一看有点瘆人,但很符合Brainrot的审美标准。旁边的小丑地精青蛙,一个比一个贵物,像那舒克和贝塔,个个长得跟酸菜缸里腌了十年的老地瓜似的,总之...就真的很难评。

所以虽然宣称是恐怖游戏,场景也确实是典型的恐怖屋设定,但《R.E.P.O.》实际上做的,都是对恐怖感的解构,引入大量抽象和恶趣味的反差元素,来把恐怖稀释成沙雕。

《R.E.P.O.》的怪物设计,就像是把S奢C侈P品里千奇百怪的生物搬到了游戏里。比如体型像无脸男的斗篷怪,一旦正面看到它的脸就会将其激怒;离远看还以为是圣诞老人,但实际上专门打砸你值钱物品的猥琐地精;不主动攻击,但喜欢当跟踪狂的玩具鸭子等。

每种怪物都有特定习性,也充满恶趣味。比如表面人畜无害的小鸭子,但性格非常调皮,喜欢干扰你走路和捡东西,一旦被触碰就会开始发飙,像是那种非常欠揍的熊孩子;飞在空中喷酸液的虫子,喜欢抱在你脸上然后狂喷酸液,虽然恶心,但也可以利用它消灭其他怪物。

但《R.E.P.O.》最有趣的,是延续了《致命公司》的“环境语音”设计,并把它发扬光大了。玩家发出的声音,会根据距离远近动态变化,和其他玩家语音说话,也会引起怪物的注意,甚至连打字沟通,你操控的主角机器人,也会用奶龙般低沉僵硬的声音把话读出来。

这其实极大提升了多人游戏的乐趣和价值。像是游戏里的盲人管家,对声音尤其敏感,听到动静就会对你的方向来一枪。当你和朋友开黑的时候,万一有谁没忍住放个屁打个嗝,盲人管家就能一枪给他崩了。这种情况下,你肯定很难憋出嘴边的“卧槽”,然后你也被崩了,最后大伙全都乐了,管家只好含泪收下五杀。

虽然结果是无人生还,但沙雕游戏里的快乐简单而朴实,互相攻击会被视为打情骂俏,阴阳怪气等同于节目效果的催化剂。即使撞上倒霉事,也很可能会因为一群人的悲催,转化出成吨的快乐。

这种设计理念非常鸡贼,就像你在单机游戏里面遇到的bug,但如果放到多人游戏里,就会变成被队友嘲笑调侃的乐子;而当嘲笑你的人下一秒遇到同样的遭遇,节目效果就更炸裂了,越是让人蛋疼的体验,越值得玩家们津津乐道。

而这种随机的节目效果,配合上在欧美泛滥的脑腐文化,很容易诞生一大堆名场面,从而帮助游戏病毒式传播,成为直播和短视频的宠儿。

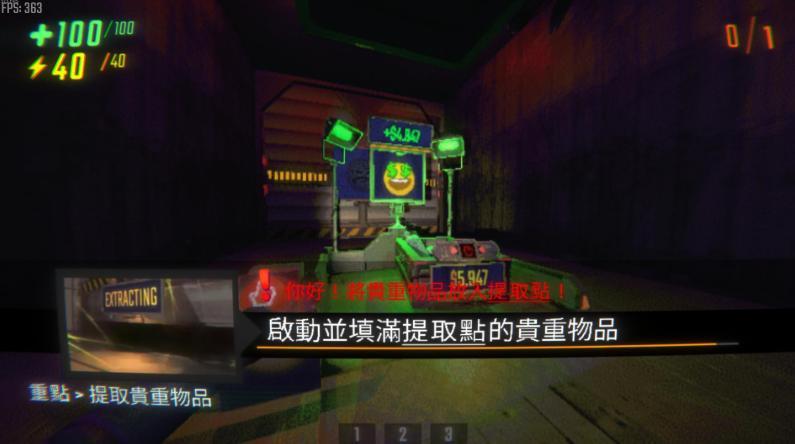

此外,《R.E.P.O.》在玩法上的另一大特点,是其引入了一套类似《人类:一败涂地》的物理引擎。不仅游戏人物夸张的肢体动作颇为搞笑,玩家在和物品交互时,也需要小心翼翼。因为碰撞会降低物品的价值,甚至直接损坏和爆炸。

这不仅让游戏收集物品的过程更紧张刺激,也更滑稽可笑。这游戏的角色没有手,而是通过类似手电筒的装备消耗能量抓取道具,本身操作难度就偏高。当队友举着高价物品如履薄冰,下一秒又摔了个稀巴烂,游戏总能把基友的负面情绪转换为自己的乐子。就像是玩《糖豆人》,合作共赢算个屁,“损人不利己”才是高招。

另一方面,这游戏只要动起来,就不怕没有节目效果。不少物品自带特殊效果,比如紫光沙漏能够放慢周围的时间,玩家在行动缓慢的同时也会瞳孔放大,让本就智慧的眼神变得更深邃。